我与南京这座城

- 2026-02-13 20:47:57

编者按:六朝古都南京,蕴藏着历史的厚重和人间的温情,也留下作者独特的生命印记,古城以其独特的魅力解锁一座城市的包容和善意。从此,每一次相逢便收获了别样的感动。

我与南京这座城

文/夏凡

本文首发于“江苏残联”公众号,文末附原文链接。

南京

打小便知道南京是我们的省会,是一座大城市。它距离我生活的小县城100多公里。这段距离在当时看来,很长很长。

记忆中第一次去南京,还是我很小的时候。因出生时不慎颅内出血,导致了我的左半边身体不太灵便。即便在当地医生坦言无能为力时,家人依旧不愿放弃,带我前往南京市儿童医院。医生看着片子,眉头微蹙,语气中带着些许遗憾:“运动中枢神经已造成不可逆的损伤,只能通过后期康复锻炼尽量减少对生活的影响。”省城医院的权威结论,如冰锥扎进我们的心。我不清楚,那时懵懂的我是否意识到,或许今生就要与“残疾”两字如影随形了。

离开医院后,南京街头巷尾的热闹繁华使我恍然出神。“来,坐这边。”公交车上,一位陌生人起身给我和母亲让了座。南京市民微不足道的温情如一抹暖阳,感动着你我。我们在巨大的心理负担下,得以片刻喘息。

后来,再一次认识南京是在课本里那些脍炙人口的诗句中——是刘禹锡“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。”的诗意;是杜牧“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。”的朦胧;是“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”那穿越千年的怅惘。还是《背影》中朱自清告别父亲的动身远行之处,是历史书中罹难同胞三十余万那触目惊心的数字。南京,一座充满历史文化底蕴的城市,一座锲满王朝兴衰、民族伤痛的城市。学生时代,我对这座曾匆匆一瞥的城市总是心驰神往。假期,经常缠着父母带我去南京玩。但他们忙于生计,童年的南京之旅终究是寥寥可数。

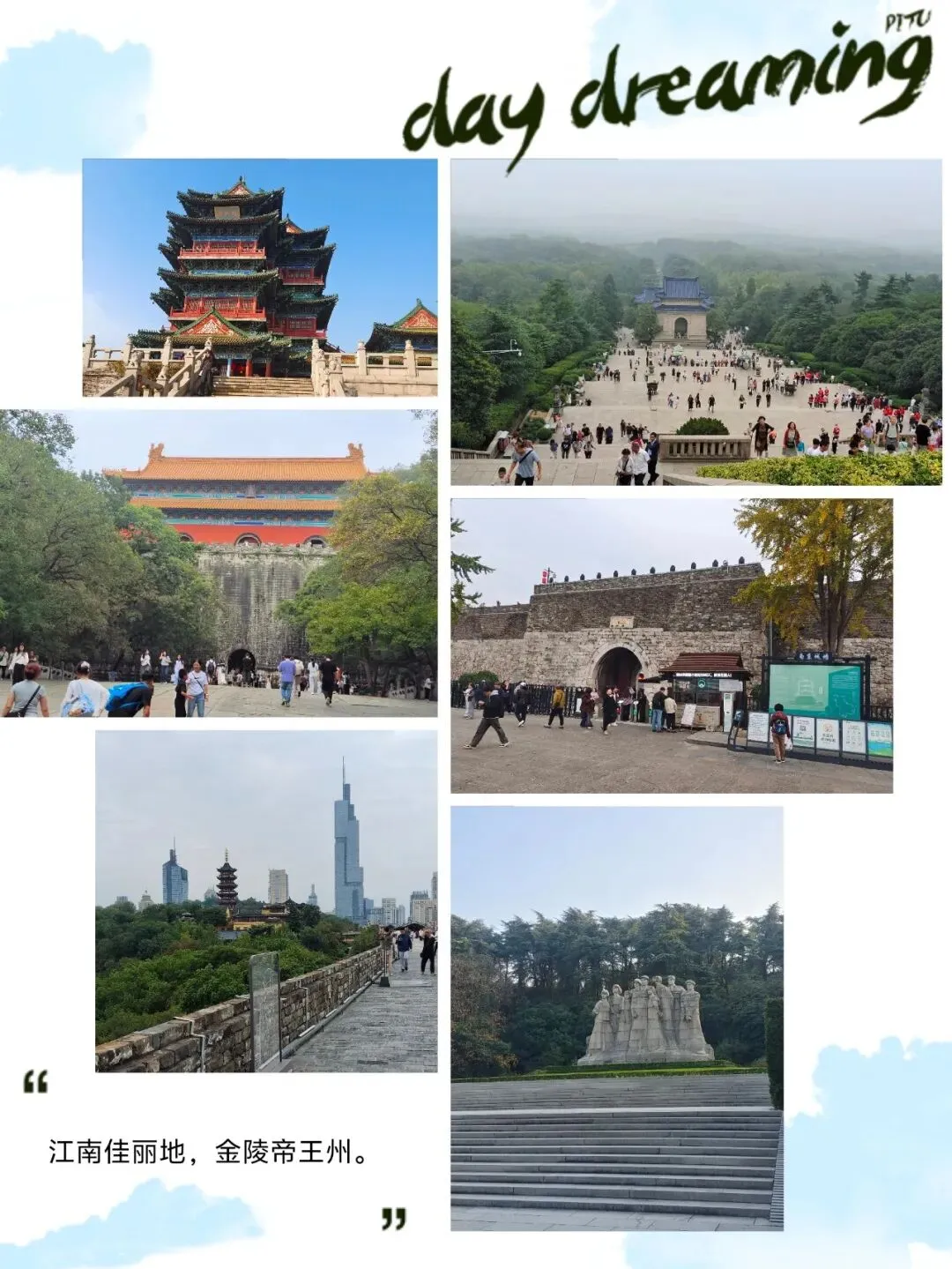

几年前,一次机缘巧合,我来到南京参加省残联组织的活动。室友来自连云港,是一位俊俏的小伙子。虽然和我一样有着残疾的命运,但他的言行举止中却散发着苏北人特有的热情与爽朗。“不经常来南京吧?要不我们一起出去走走?”他笑着邀约,我欣然应允。空闲时间,我们一起走过了熙来攮往的老门东,漫步在民国风情浓郁的颐和路。我们聊到自己的遗憾,谈起了各自的城市,任凭时间在婆娑的梧桐树影里悄悄流淌。当我们遥望雄伟起伏的紫金山脉,远观那高耸矗立的紫峰大厦时,他总会感慨:“南京,美得让人震撼!”“是啊,生活在这里的人一定很幸福!”我也附和。蓦然间,我感到一种友谊的温暖在周身游走。原来,在陌生的城市,我也从不孤单。

后来小城融入了南京都市圈,南沿江城际铁路串联起两座城市。我去南京的频率也高了起来。开放大学本科毕业之际,班主任老师联系我:“本科期间,你学习刻苦,成绩优异,和教学点商量,我们想为你评选优秀毕业生,并将事迹上报南京省校。”我的嘴角情不自禁地上扬,自豪和喜悦在心头交织着。毕业那天,教学点为我颁发了荣誉证书,送上一份精美的南京文创纪念品礼盒。我的手指轻轻抚摸着礼盒上夫子庙、总统府等经典地标图案,心潮涌动着,再次前往南京的想法倏然跃动。

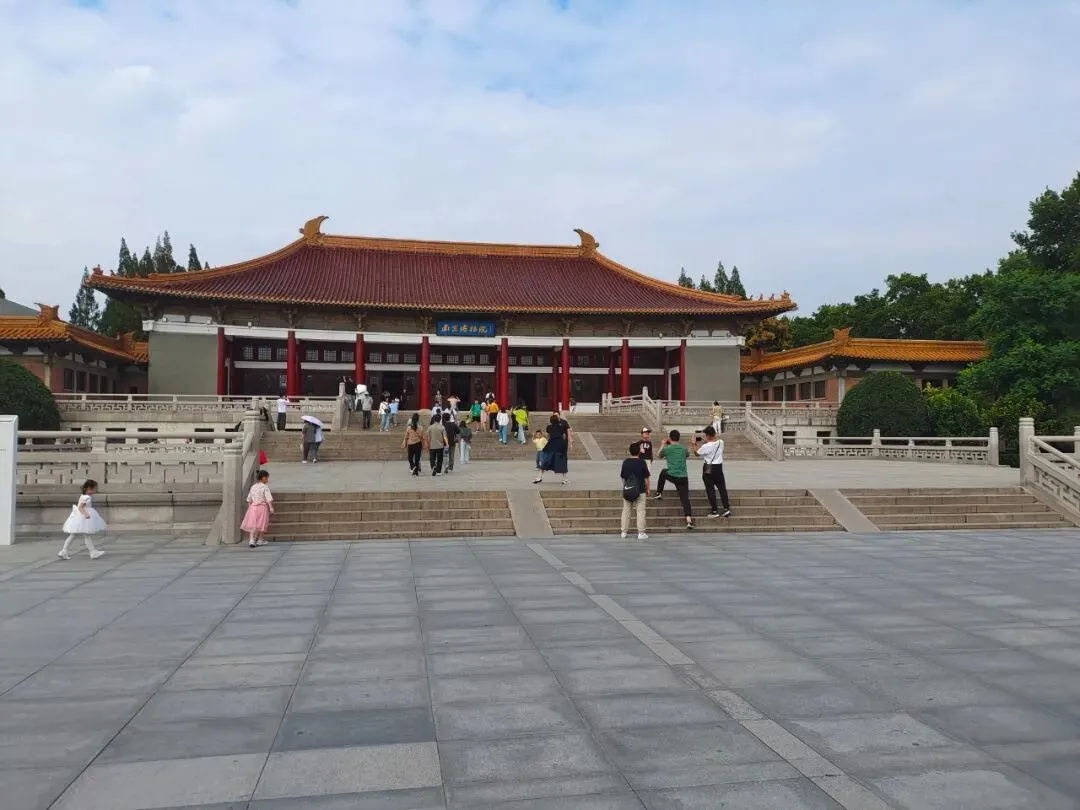

一次次走进这座城。在庄严巍峨的中山陵前驻足瞻仰;在桨声灯影里的古秦淮河畔流连忘返。明城墙上,我触摸到历史的沧桑;阅江楼顶,我领略到“大江东去”的大气磅礴;中华门城堡前,我和抗击日寇的英烈们同呼吸……

地铁行驶至珠江路车站,一位中年母亲抱着熟睡的孩子走进车厢,眼眸里透着疲惫。一旁年逾七旬的老者热情地用南京话招呼:“来,坐我这儿。”她执拗地起身让座,身边的乘客为之动容,纷纷站立起来。熟悉的一幕,轻轻撩拨着我的心弦。我的眼眶湿润了。当年,公交车上乘客给我们让座的情景浮现在我的眼前。原来这么多年,南京人的善良从未改变。

南京南站地铁站出口,我向工作人员出示优待证件,工作人员微微颔首,报以善意的微笑,随即为我开启绿色通道。不知怎的,我想起影片《南京照相馆》中的一个桥段:1937年末,南京沦陷后,吉祥照相馆老板老金的妻女,在日军的出城关卡前,战战兢兢地举起所谓的“通行证”,渴望逃离这座人间炼狱,结果等待她们的却是凌辱、杀害。

我收好证件,走出地铁站,眼前的世界辽阔起来。南京南站前,一条条蜿蜒的铁轨,像是一根根温柔的纽带,系起了万千家庭的归途和梦想。

作者简介

夏凡,1998年生,常州市作家协会会员。偶有作品见于诸报端。

往期回顾