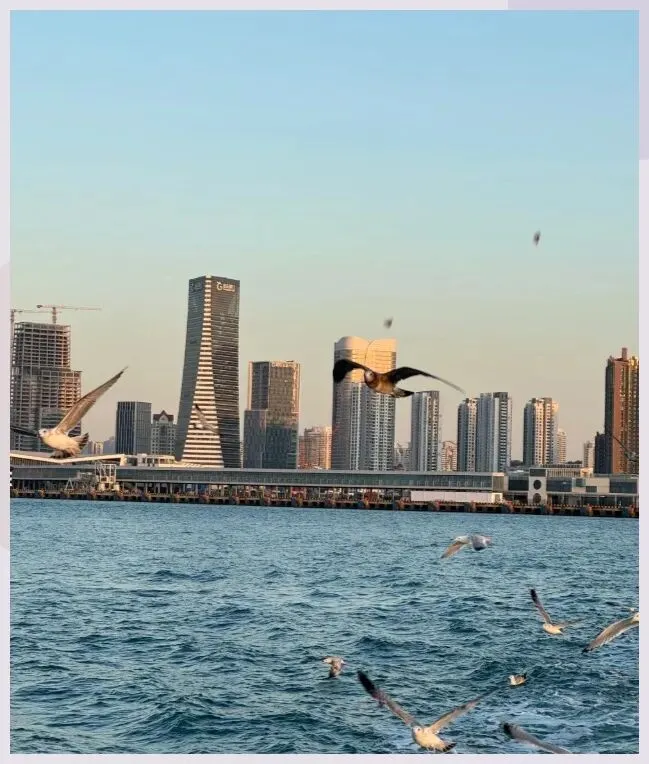

青岛的风,吹走了我身上的南京味

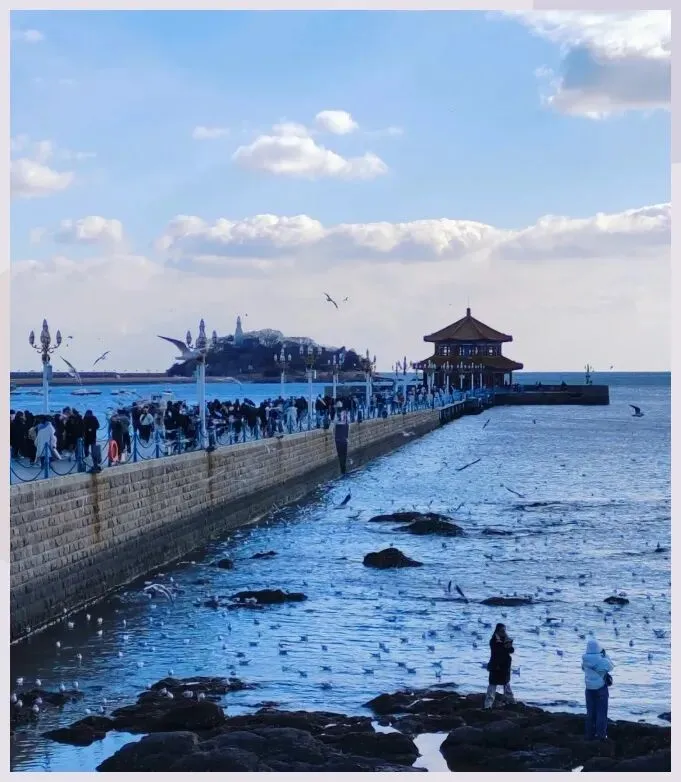

站在栈桥边,风把头发吹成了潦草的诗

出发前,我总觉得青岛该是和南京相反的样子——秦淮河的风是缠在柳枝上的,软乎乎地蹭过脸颊;而这里的风,该是带着海腥味的硬。果然,站在栈桥入口时,风就撞了过来,把我刚梳好的头发揉成一团乱麻。我下意识地裹紧外套,却看见旁边的大爷敞着怀,手里举着油条喂海鸥,笑得眼睛眯成一条缝。

海鸥扑棱着翅膀掠过头顶,翅膀带起的风混着海水的咸,扑到脸上。我忽然想起南京玄武湖的鸽子,总是怯生生地啄手心的米;而这里的海鸥,是直接抢的,带着一股不管不顾的劲儿。风还在吹,我索性松开手,让头发跟着风飘——原来这种不修饰的潦草,也是一种自由。

老楼的墙皮,剥落下时光的碎屑

走进海军博物馆前,我以为历史该是像南京明城墙那样,用厚重的砖石垒起,刻着清晰的年号。但这里的历史,是停在港湾里的军舰。锈迹斑斑的甲板,被海风侵蚀得发暗的钢铁外壳,它们像沉默的老兵,站在那里,不需要说话。我轻轻踏上甲板,脚下的钢板发出沉闷的声响,像是在回应我的脚步。

旁边的老楼墙皮剥落,露出里面的红砖。我用手指蹭了蹭墙面上的灰尘,指尖沾到一点潮湿的海腥味。这和南京总统府的雕花木窗不一样,那里的历史是精致的,带着木质的香气;而这里的历史,是粗糙的,带着海水的咸涩,像青岛人说话的腔调,直来直去,却藏着温度。

白水煮的海鲜,盛着海水的甜

中午在巷子里找了家小馆,老板推荐白水煮大虾。我心里犯嘀咕:南京的鸭子要卤上几个小时才够味,海鲜就这么煮一下,能好吃吗?直到一盘通红的大虾端上来,我剥开壳,虾肉带着点透明的嫩,咬下去的瞬间,一股鲜甜漫开——不是调料的甜,是海水本身的甜。

旁边的桌上,几个青岛大叔光着膀子,捧着扎啤杯碰得叮当响,盘子里的蛤蜊堆得像小山。他们不用筷子,直接用手抓,汁水溅在衣服上也不在意。我学着他们的样子,抓了一个蛤蜊,吸溜一声把肉吸进嘴里,那种鲜是直接的,像海风一样,没有任何拐弯抹角。对比南京的精致,这里的豪横,是对食物本身的信任。

地铁的风,比南京的凉一点

傍晚坐地铁去五四广场。青岛的地铁比南京的干净,座椅凉丝丝的。窗外闪过红瓦绿树,偶尔能看到远处的海,蓝得晃眼。我想起南京地铁里总是挤得满满的,空气里混着各种味道;而这里的地铁,连风都是清的,带着点海水的咸。

出了地铁口,五四广场的灯光已经亮起来了。风比栈桥的小一点,但还是凉。我沿着海边走,海浪拍打着礁石,发出哗哗的声音。旁边的人三三两两地散步,没有人急着赶路。这种松弛感,是南京没有的——南京的路上,大家总是脚步匆匆,像是被秦淮河的流水推着走。而这里的人,懂得停下来,让风把身上的疲惫吹走。

最后一天去了崂山脚下的渔村。没有车水马龙,只有海浪的声音。我坐在石头上,看着远处的海天一色,时间好像慢了下来。

回到南京后,我总想起青岛的风。它不像秦淮河的风那样温柔,却能吹走心里的浮躁。那些白水煮的海鲜,老楼的墙皮,地铁里的凉,都成了我记忆里的碎片。原来,不同的城市,有不同的活法。南京的温婉是刻在骨子里的,而青岛的豪横,是写在风里的。这两种味道,都好。