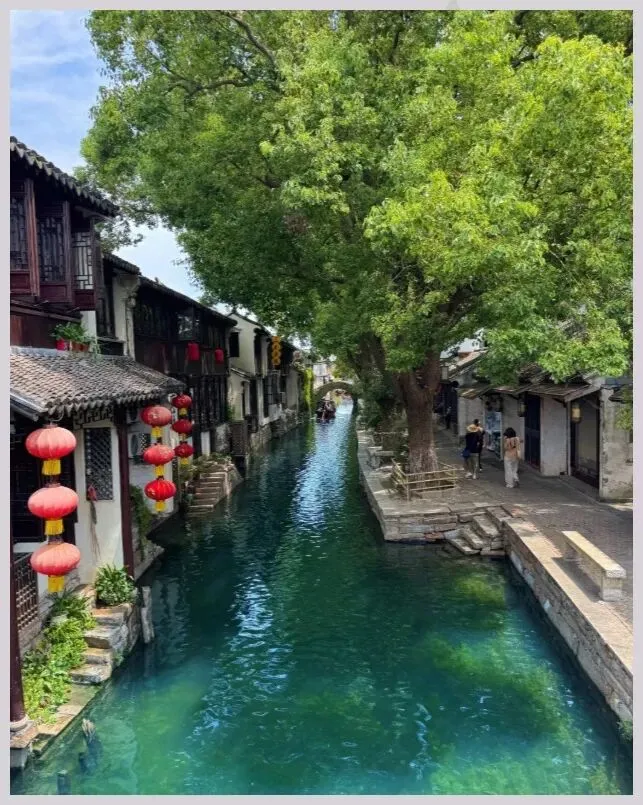

水绕着的旧时光,慢慢醒了

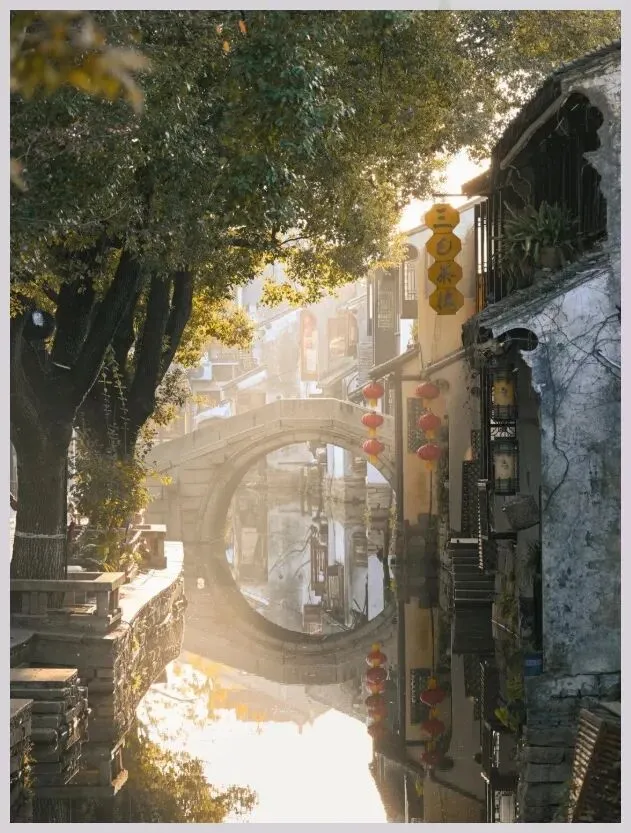

走到桥边时,雾还没散

前一晚赶车的疲惫还挂在眼皮上,脚下的石板路有点滑,我扶着桥栏,不敢走太快。雾把远处的屋檐都吞了一半,只露出黑瓦的尖,像水墨画里没干的笔触。心里其实有点慌——怕这里和别的古镇一样,挤满了叫卖声,怕我找不到想要的安静。

雾慢慢往上升了点,桥那头的石凳上,坐着个穿蓝布衫的老人。他面前摆着个粗瓷杯,茶叶在水里浮浮沉沉,热气一缕缕钻出来,和雾缠在一起。他没看我,只是盯着河面,手里的扇子轻轻摇着,节奏慢得像时间停了。我突然松了口气,原来这里的慢,是刻在骨子里的。

那碗豆腐花的热气,裹住了早凉

肚子饿了,顺着香味拐进小巷。没找那些排着长队的铺子——队太长,像把日子拉得紧绷绷的。巷尾的“悠悠豆腐花”挤得很,小桌子挨在一起,我勉强找了个角落坐下。老板娘端来一碗咸豆腐花,汤清得能看见碗底的虾米,撒了点葱花,油条切成小段摆在旁边。

我用勺子舀了一口,豆腐花滑进喉咙,鲜得眼睛都亮了。油条脆,泡在汤里软了一半,刚好。吃到一半,外面传来“欸乃”的摇橹声,有人摇着船经过巷口。碗边的热气模糊了我的眼镜,擦了擦,看见船娘的蓝布头巾在风里飘,她嘴里哼着小调,调子软得像河里的水。突然觉得,这才是早晨该有的样子——不用赶,不用急,让胃先醒过来。

夜里的木板响,是河在说话

住的地方在古镇北端,老房子改的。窗一推,就是河。第一天夜里,我翻来覆去睡不着,总听见木板“吱呀”响,像有人在走路。后来才发现,是河水拍着船帮,震得木板晃。

我坐起来,推开窗。月光洒在河面上,像铺了层碎银。河边的老桂树落了一地花,风一吹,香气涌进来。我深吸一口气,闻到老木头的味道,还有桂花香,混着河水的湿意。原来这木板响,不是打扰,是河在和我说话。我躺回去,听着“吱呀”声,慢慢睡着了,梦里都是软软的水声。

离开前,我在石板上多站了会儿

要走的那天,我特意早起来。黄昏的光把河水染成了金色,石板路也暖起来。我脱了鞋,光脚踩在石板上,有点烫,却舒服。旁边有个撑伞的姑娘走过,伞是竹骨的,印着小莲花,她的影子落在水里,晃啊晃。

我站了很久,直到太阳落下去一半。河面上的船少了,只有几只停在岸边。突然想起刚来的时候,我还在犹豫要不要进来,现在却不想走。原来松弛不是找个没人的地方,而是在这里,连脚步都慢下来,连呼吸都跟着河水的节奏。

离开周庄后,我总想起石板的温度,想起豆腐花的热气,想起夜里的木板响。那些画面像被河水泡过,软乎乎的,不刺眼。原来旅行不是要去看多少风景,而是要让心慢下来,接住那些不经意的温柔。周庄的旧,不是老得过时,而是像一杯温茶,慢慢喝,才能品出味道。我想,下次再来,应该选个雨天,撑把伞,在石板路上走,让雨把乌瓦刷得更亮,让心再漂一会儿。

————————————————————