1月30日,苏州常熟,从深夜到凌晨的怀念

- 2026-02-11 19:40:34

又是1月30日。每年这天,我回忆妹妹,辗转难眠。

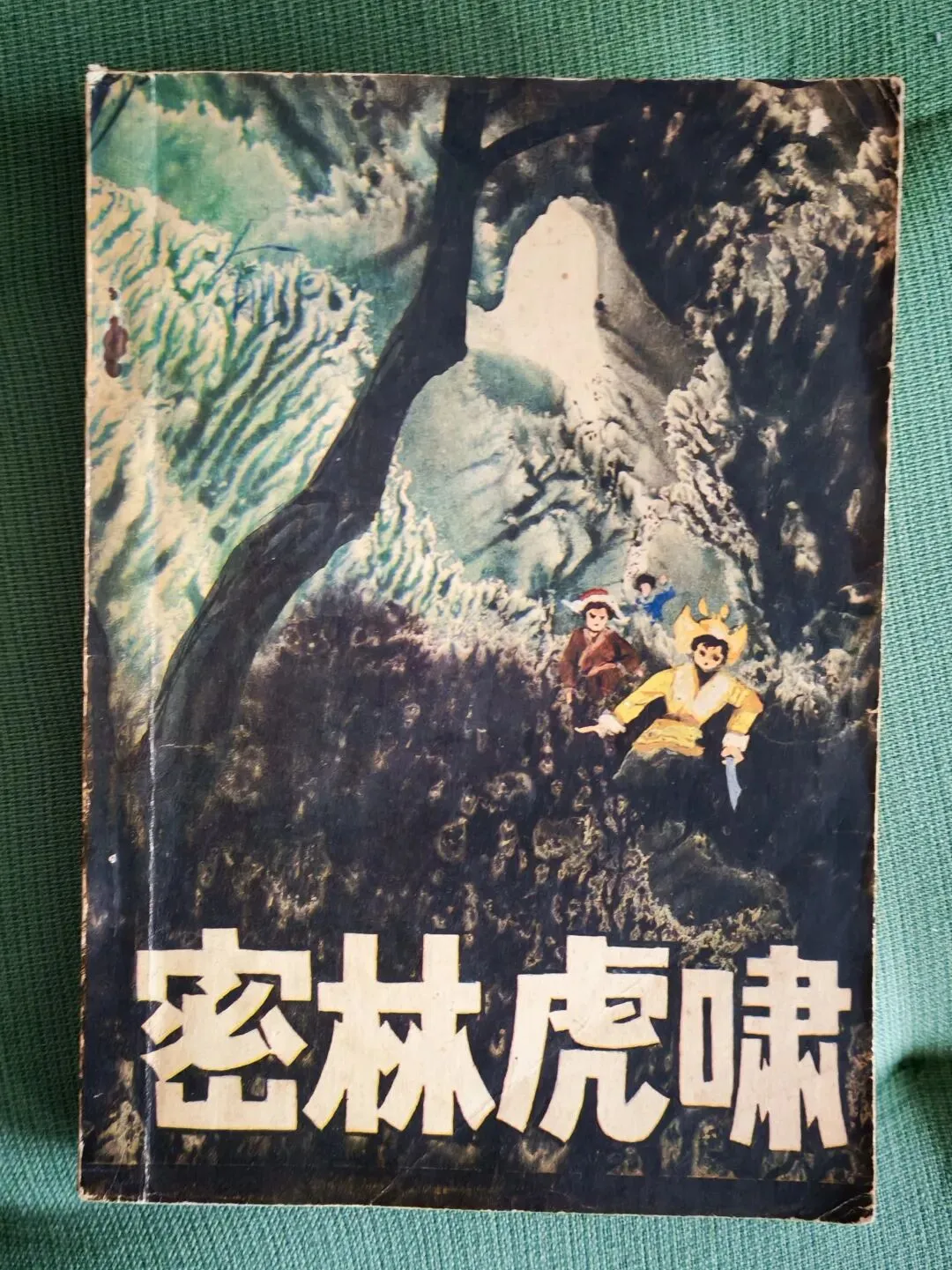

1月30日深夜,我坐在书房,听一首《纪念》的轻音乐,想到了妹妹晓红,翻看她的照片,阅读她的作文。物品有三张黑白照片,一本作文簿,一本儿童文学书《密林虎啸》,一个塑料铅笔盒。铅笔盒蓝底色,上边星星点点,一个圆月亮衬出一颗人造卫星。铅笔盒是外公从上海为我们买的,每人一个,相同的款式。

铅笔盒内衬有妹妹离开那天,我用圆珠笔写的字:晓红妹妹,1985年1月31日凌晨3点。

图片:妹妹的吸铁石塑料铅笔盒,当年是时髦物。

那一年妹妹晓红十三岁。

1月28日早上,晓红感冒发热。她带病上学,29日病情加重,就请假在家休息。父亲那天牙疼,恰巧在家休息。母亲上班前关照父亲送妹妹到医院,可是父亲疏忽了,以为只是普通的感冒,只给妹妹冲了板蓝根。日后,父亲为这次疏忽大意而内疚。

傍晚时,母亲从国营纺机厂下班赶回家,走到床前,手一摸,发觉晓红额头烫得不得了。母亲心急,责备了父亲,背起妹妹,朝新村外快步跑去。父亲没有察觉到女儿病情之严重。父亲的反应慢了半拍。

虞山新村小区在虞山山坡上,二十多幢居民楼盘山而踞,高高低低,散布在山肩,山脚沿北门大街有一所中医院。母亲把妹妹背到中医院,挂急诊。医生一量体温,埋怨道,怎么这么晚才送来!听医生这么说,母亲急得眼泪都掉下来了。

图片:当年家里没有相机,也没有手机,拍照不是想拍就拍的。虞山新村没有留下照片,只找到我画的一张铅笔素描,当年是在我家阳台上往对面写生的,时间1984年12月16日。

虞山新村建在常熟城区的虞山上,房屋依山势而建,都高高低低。虞山新村过去前边是体育场,现在前边是亮山工程,虞山新村也拆掉了。

那天是期末考试前两日,学校放学晚。我回到虞山新村时,路灯已亮了。上得四号楼三层,房门开着,屋里的灯光铺到楼道上。男伯伯女伯伯(即姑父姑妈)在我家,父母却不在。男伯伯劈头斥问:怎么到现在才回来!你妹妹在医院里,生命都有危险!女伯伯说,不要吓他,快吃饭,吃后到医院去看妹妹。

我吃了饭后,噔噔噔下了楼,朝医院跑去。到此刻,我仍然没有引起重视,感冒发烧那算什么病啊,两天后的期末考试那才叫人心慌。我朝山脚跑去,心事重重,在考虑如何应对考试。我羡慕妹妹,她躲在医院里,可以不参加考试了。

到中医院,奔到住院部。妹妹躺在病床上,臂上扎了输液针。母亲坐在床沿,眼睛盯着妹妹。我俩自以为长大了,都直呼其名,上前喊:晓红。妹妹喊我名字的时候,我笑了,说,哈,都听不出是你的声音了。妹妹喉咙痛,嗓子沙哑,声音都变了。我在病房坐了会儿,母亲叫我回家温书,准备期末考试。我看了眼妹妹,心想,到明天就不要紧了,她又会变得生龙活虎了。我告别妹妹,离开了中医院。

图片:童年时,我和妹妹的一次合影。我清楚地记得,那天一个拍照师傅来到村里,母亲叫我和妹妹去拍张合影。这个记忆清晰得就像发生在昨天。

1月30日,我照例上学,晚上放学后直奔中医院。我走在山弄里,这条百米长的山弄,极为倾斜,从山坡一直通往北门大街。山弄的北侧就是中医院的围墙。我蹦蹦跳跳,一路踢飞小石子。妹妹肯定比昨天要好多了,高烧应该退了。

妹妹已经说不出话了,喊我名字时,嘴巴翕动了一下,声音低得像游丝,呼出微弱的气息。妹妹鼻孔插一根氧气管子,床头柜连着一台机器,许多年后我才知道是心电监护器。妹妹病情之严重,把我吓了一跳。母亲双眉紧锁,异常焦急,她叫父亲去找医生。医生来了几个,他们商量着,无法得出医疗方案,根本查不出病因。事实上,这里只是一家中医院,吃吃中药,治治慢性病,对突发的急性病没有办法,那时父母不懂。

母亲一夜未合眼,坐在床沿,愁容满面,焦急地询问医生,想想办法,救救晓红。母亲急坏了,眉宇蹙起一道道沟,眼神焦灼不安。这场面让我担心,也跟着紧张。但是,再怎么往坏里想,也不会想到后来的结果。

母亲的心思全扑在妹妹身上,突然对我说,明天要考试了,回家去复习功课。这时候,小舅从浒浦赶来,有小舅陪母亲守在医院,父亲也回家睡觉。我跟着父亲回家。

1月31日,凌晨三点,睡梦中,我被一阵喊叫声惊醒。

小舅的喊声来自楼底,在黑夜里响如炸弹,把整幢楼都要惊醒了。我似乎听见周边窗户纷纷打开的情景。打开木框窗户,北风扑面而来。我双手扒住窗台,探头朝楼下张望。小舅在路灯下边,他仰头朝我喊:快到医院去,晓红要坏了!小舅的喊声带着哭腔,在寂静的夜里异常刺耳,让我感到极端紧张。浓黑的山林也跟着肃穆起来。小舅显然急坏了,连上楼的工夫也省了,直接在楼下叫喊。那时家庭普遍没有电话机,我家也没有。小舅担当了一个信使,把惊天噩耗传递给我和父亲。

寒意立刻传遍我的周身,肩颈战栗。“坏了”,老家把人去世叫作“坏了”。我虽不能十分肯定妹妹的生死,但已明显察觉到了内心的恐惧,某种可怕的事实已不可逆转地来临。

我、父亲、小舅,在空旷夜里往山脚狂奔,凌乱的脚步声把山道惊醒,似乎整座山都在震动。我的双脚机械地挪动。张望天空,暗云神秘莫测。穿过山弄,到北门大街,拐到中医院大门。路灯亮着,苍白光线朝我的砸来,我的思维遭受了前所未有的挑战,脑袋瓜晕头转向,一刻不停地闪念:坏了、坏了、坏了……

这时,一个自私的念头如毒药般涌上来,我为自己可能成为父母的唯一而欣喜,虽说是下意识地一瞬间,但让我陷入了深深的自责当中。

图片:找不到老照片,我画了一张上个世纪80年代常熟中医院大门图,位置在北门大街

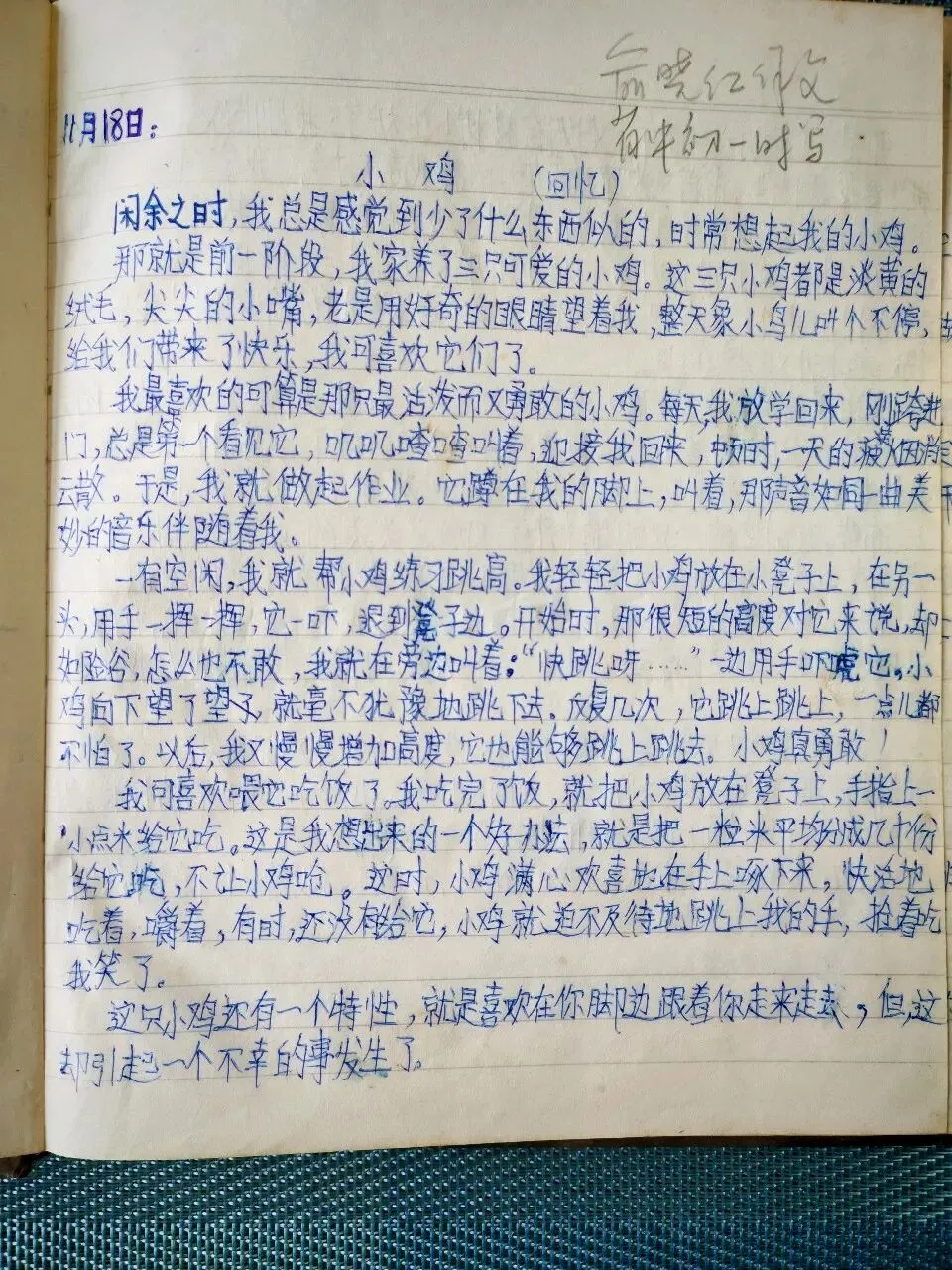

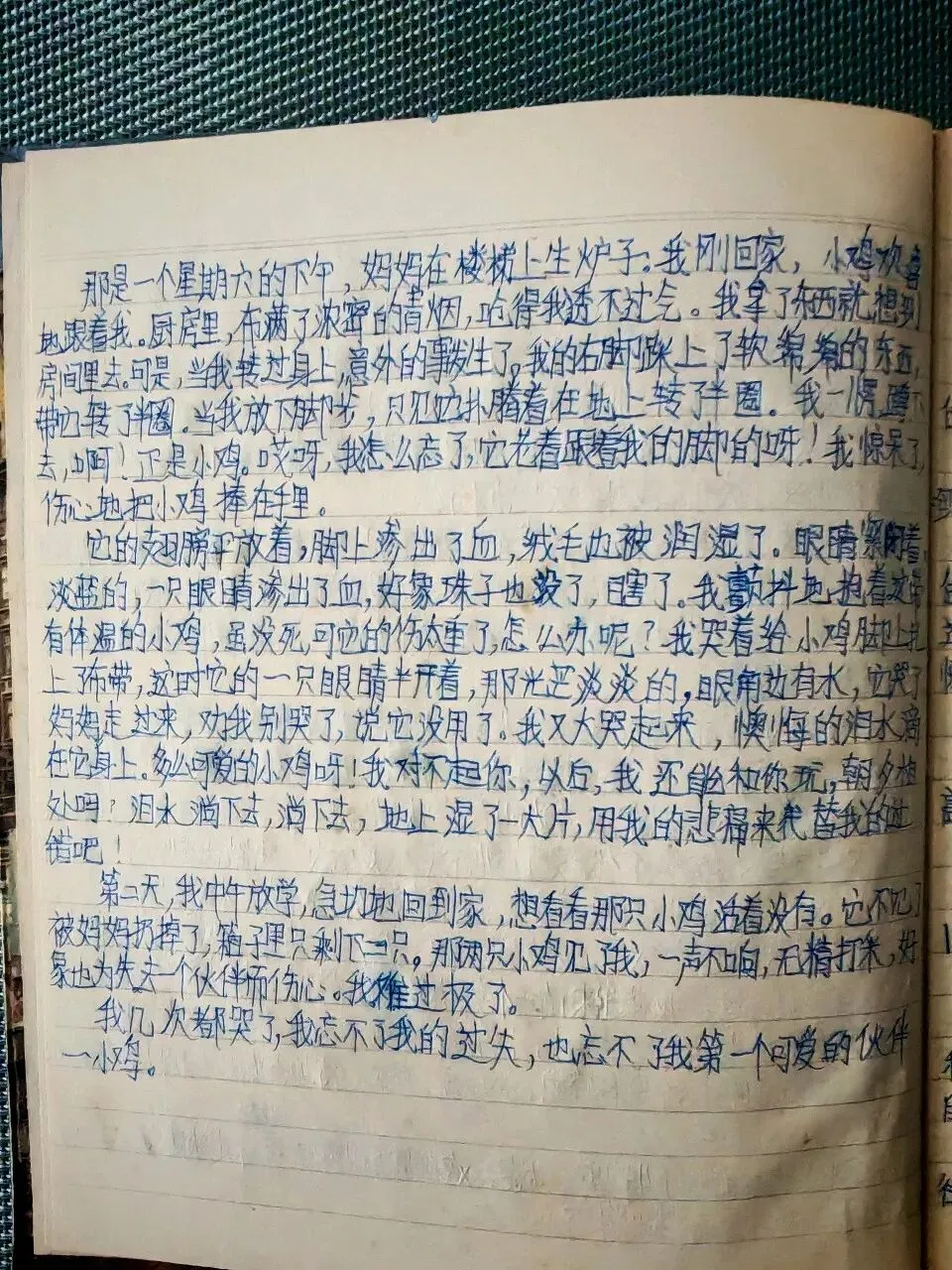

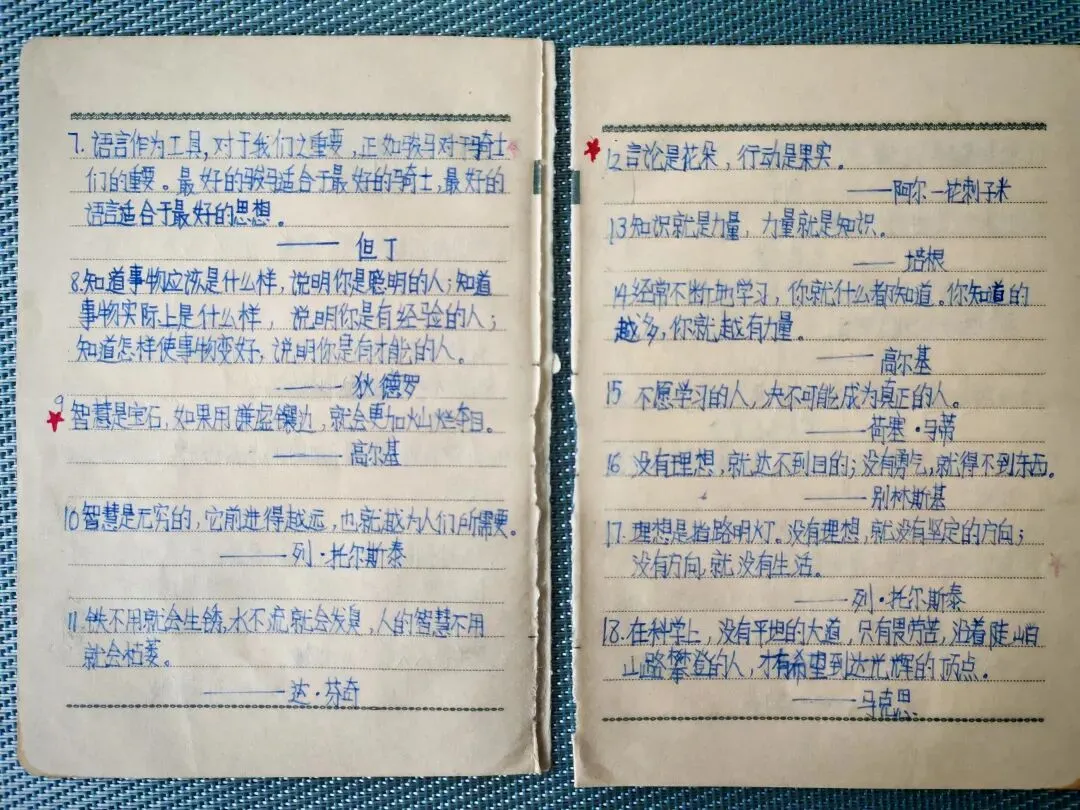

图片:妹妹的笔记本

图片:妹妹的笔记本

图片:笔记本其中一篇作文《小鸡》,妹妹初一时写的,写得是真实发生的事情,我一起经历的。

图片:妹妹的另一本笔记

病房门口聚满了人,男人红了眼,女人在擦泪水。护士也在抽抽搭搭。人们见我们进来,主动让开通道。母亲趴在床沿,握紧妹妹的手臂,几乎是神经质地喊叫。母亲使劲扭动妹妹的手臂,妄图唤醒她,见我到来,对我说,喊妹妹,把她喊醒,快啊,喊醒她!我的大脑一片空白,木偶般呆立,盯着妹妹,机械地喊:妹妹,醒醒,妹妹,醒醒……妹妹的眼睛还睁着,瞳孔散了。医生跑进来,带来电击器,紧贴胸膛部位,按一下,机器震一下。这是最后一招,也没用。妹妹圆睁双目,口鼻不断溢出浅黄色药沫,刚抹掉,漫上来,再抹掉,还是漫上来。

一个活着的人不可能以液体呼吸,我倒吸一口冷气,接触到了最可怕的事实。

那天早晨离开医院后,我到市中参加期末考试,边做题边哭泣,同学们惊呆了。班主任王老师把我叫出去,沉重地说,不必考了,分数按平时成绩计算,你赶紧回家去吧。我走出教学楼,走过空无一人的操场,离开了学校。

我那时是个愣头青,不具备把握事物的变通能力,对突发变故缺乏应变能力。自小以为死亡是老年人的事,一个几乎同龄人的突然死亡(我比妹妹大一岁),愣是打我一个闷棍。我在收获悲伤的同时也收获了对死亡的质疑,老是会去想些形而上的虚无问题。这让我的少年时代过得比较忧郁,不合时宜地保持一种孤寂落寞的姿态,郁郁寡欢,给人不合群的印象。

与此同时,我喜欢上了艺术,先是画画,再是文学。

年长后,经历世事,也遇到类似一模一样的病例,人家却被抢救过来,这才明白,妹妹得的是一种急性喉病,这种病必须立即割开喉咙抢刀,让呼吸畅通得到救命。命运让我家住在中医院附近,父母择近就医,想不到这间接决定了妹妹的生死。如果当时直接送本市的第一人民医院,结果肯定会改观,这是有案例证明的。妹妹晓红是活生生窒息而死的。妹妹从第一天晚上送医院,到第三天早上去世,前后时间不足三天,妹妹是被医院误诊错死的。中医院既没本事治疗,也不劝家属赶快转院。母亲抱住妹妹目睹了挣扎终结的过程,一想起来就让我不寒而栗。母亲无能为力,看着女儿在她怀里离世,这是人间悲剧。

一个星期后,母亲也因悲伤过度病倒,仍住在中医院,高烧持续半个月不退,中医院诊断是“不治之症”,再次把我的亲人送上不归路。危急关头,父亲的一位叫周铁民的朋友建议送上海的大医院,在他的张罗下,母亲得以住到上海华山医院。住院二天就诊断出胸膜炎,抽掉胸腔积液,高烧立退。一个月后,母亲恢复了健康之躯。

图片:妹妹在常熟人民公园,也叫新公园(今虞山公园)。左侧被我隐私保护,隐去的是浒浦的崔家两姐妹,当时是暑假到我家玩。

我回忆妹妹晓红,常常浮现她儿时卷发,很可爱的样子。那年冬天,虞山新村万籁俱寂,道路传来行人踩雪的咯吱咯吱声,我和妹妹合睡一张床,我看童话书《密林虎啸》,妹妹读武侠书《神州擂》,两人都想把喜欢的那本留到最后阅读。妹妹跟我很要好,从小合睡一张床,我睡床头,她睡床尾,直到她十岁才有了自己的小床。那年妹妹先跟父母到城里读书,我寄养在小舅家,寒假里妹妹回老家,一年不见,我见到的是一位皮肤白皙、亭亭玉立的城里小姑娘,而我又瘦又黑,不由得自惭形秽,心里却为她骄傲,牵着她的手到乡邻串门。我到城里读书,读市中时被选中参加美术兴趣小组,绘画天赋得到了挖掘,妹妹总是用崇拜的眼神夸奖我,说,哥哥画画非常好。妹妹站立我身后,悄悄看我画画,脚步轻轻的,为的是不打扰我。

图片:母亲与妹妹站立麦田合影,时间1980年冬天寒假。就是文中寒假里妹妹回老家,一年不见,我见到的是一位皮肤白皙、亭亭玉立的城里小姑娘,我不由得自惭形秽,又为她骄傲。照片中房子的村子是浒浦赵园村瞿家泾,我家村子的邻村,那天是去大婆婆家(我外公的姐姐)。欣慰的是如今母亲健在。

妹妹小学在石梅小学,考取常熟重点中学省中初中部,那时不划地段,全凭分数,在3班,学号1号,成绩第一名。妹妹去世后,班级全体师生到我家吊唁,他们在楼道里抽泣,哭声一片。妹妹去世一年后,我家搬离了伤心之地虞山新村,搬到了海虞路边的枫泾新村。我和父母住在一起。每年清明节,一家人会到虞山“思亲苑”看望妹妹。她在花丛中笑,她永远十三岁。

图片:妹妹的学生证。省中初中部,1984级,三班,1号。

网上图片:江苏省常熟中学老照片(大约1985年)

图片:我年少时画的水粉静物画

我成长过程中,常常和父母固执地逆反,这贯彻了整个少年和青年时代。有一次,我跟母亲争执,母亲悲伤地说,我没有女儿了。母亲抽咽起来。她的内心独白把我惊呆了,我良心自责,从此改变了态度,开始以理解包容之心对待父母。妹妹去世多年后,母亲脸上的忧伤渐渐褪去,父亲也能够坦然面对过去了。我同情父母,孝敬父母,默默做些情感上的弥补。我知道,我代替不了妹妹,如果她活着,一定会把父母照顾得比我更好。

时间过了零点,已是1月31日凌晨,离妹妹去世还有两小时。

妹妹之死,我无处控诉,无力愤怒,只能归结为命运。

妹妹去世后,我得到了父母全部的爱,这让我无比愧疚——生者对死者的愧疚。

常熟琴湖