泰兴:被江风慢慢吹软的日子

出发前,我把导航声音调小了

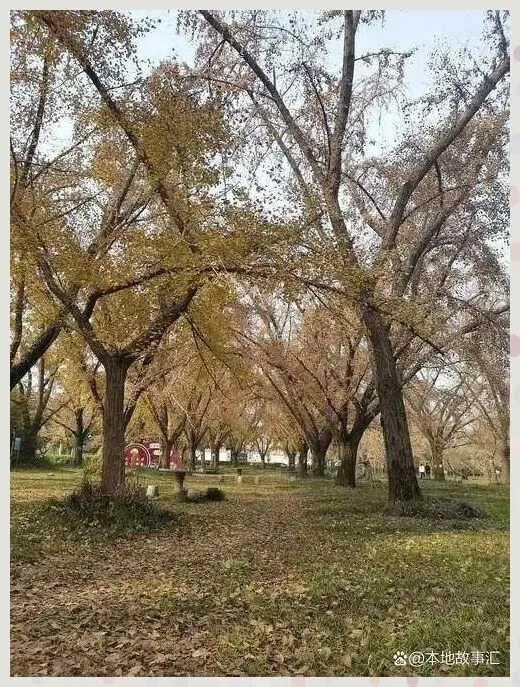

周末的早上,窗帘缝里漏进一点光的时候,我还窝在被子里。本来计划睡个自然醒,翻手机时突然看到朋友去年在泰兴拍的芦苇荡照片——灰绿色的杆子在风里晃,远处是模糊的江面。鬼使神差地,我爬起来收拾了个帆布包,钥匙串叮叮当当地碰着门把,就出门了。

上车后,导航默认的女声很大,刚开出去几百米就开始催:“前方500米请左转”“请保持直行”。我皱了皱眉,把音量滑到最小。不是怕走错路,就是不想被赶着走。好像慢一点,就能离城里的那些待办事项远一点。

开了大概一个小时,路边的高楼慢慢变成了矮矮的农房,再往前,就是江边的公路。我把车停在路边的空地上,推开车门,风一下子涌进来——不是城里那种带着尾气的热风,是湿的,裹着青草和江水的腥气。手机信号格跳了几下,最后只剩一格。我索性把手机塞回包里,沿着路边走了几步。芦苇荡在阳光下闪着光,偶尔有鸟扑棱棱地飞起来,翅膀擦过芦苇的声音很轻。

巷口那笼汤包,等了我五分钟

到泰兴市区的时候,已经快九点了。肚子有点饿,我跟着前面的大爷大妈走——他们手里提着菜篮子,脚步慢悠悠的,应该知道哪里有好吃的。转了两个弯,钻进一条窄巷,巷口的小店门口冒着热气,蒸笼叠得老高。

老板是个中年男人,围裙上沾着面粉,抬头看我:“汤包要等五分钟哦,刚蒸上。”我点点头,站在门口的台阶上。旁边的阿姨在跟老板聊天,说孙子昨天考试得了满分,声音里带着笑。蒸笼里的热气往上飘,模糊了对面的老墙,墙上爬着的藤蔓绿得发亮。

五分钟很快就过去了。老板用竹夹子夹起一笼汤包放在我面前,皮薄得像纸,提起来的时候晃悠悠的,像个小灯笼。我学着旁边的大爷,先咬个小口,吸了一口汤汁——鲜,是那种食材本身的甜,没有多余的调料味。配着姜丝醋,一口下去,整个人都暖了。店里没有播放音乐,只有碗碟碰撞的叮当声,还有客人低声说话的声音。我慢慢吃着,没看手机,就看着窗外的阳光一点点移过地面。

钟声落下来的时候,影子晃了晃

下午的时候,我顺着导航找庆云禅寺。不是为了烧香许愿,就是想找个安静的地方坐一会儿。寺庙的门很朴素,没有金碧辉煌的装饰,推开的时候,门轴发出“吱呀”一声。院子里人不多,只有几个僧人在扫地,动作很慢。

我找了棵大树坐下,树影落在地上,斑斑驳驳的。风一吹,树叶沙沙响。突然,钟声“嗡”地响起来,很低沉,慢慢漫过整个院子。我抬头看,钟楼的影子在墙上晃了晃。心里那些乱七八糟的事——上周没完成的报告,和朋友吵架的小事,好像被这钟声敲散了,变得轻飘飘的。

钟声停了之后,院子里更安静了。我闭上眼睛,听着鸟叫,还有远处隐约的江水声。过了一会儿,一个小僧人端着一杯茶走过来,放在我旁边的石桌上:“施主,喝杯茶吧。”茶是淡绿色的,喝下去有点苦,但回甘很长。我谢了他,他笑了笑,慢慢走回去。阳光透过树叶,在茶杯上跳着,像小光点。

江风漫过民宿窗缝的深夜

晚上我住在江边的民宿。民宿的房子是老砖盖的,院子里种着几棵桂花树。老板娘给我开了二楼的房间,推开门就能看到江面。房间里的设施很简单,一张木床,一个小桌子,没有电视,只有一盏台灯。

我洗完澡,坐在窗边的椅子上。窗户没关严,留了一条缝。江风慢慢漫进来,带着湿气,吹在脸上凉凉的。远处的江面黑漆漆的,只有几盏航标灯在闪。我没有玩手机,就坐在那里听江水拍岸的声音——“哗啦,哗啦”,很有节奏。

后来我躺在床上,盖着有点厚的被子。被子上有阳光和桂花的味道。江风还在吹,窗户缝里传来轻微的风声。我闭上眼睛,感觉自己像飘在江面上,慢慢沉下去。梦里好像看到了白天的芦苇荡,风一吹,芦苇晃啊晃,我也跟着晃。

离开泰兴那天早上,我起得很早。走到江边,看太阳慢慢升起来,把江面染成金色。芦苇上沾着露水,晶莹剔透的。我蹲下来,摸了摸芦苇的杆子,有点凉。

开车回去的时候,我没有调小导航的声音,但心里还是慢的。城里的高楼慢慢出现在眼前,喇叭声也多了起来,但我好像还能闻到江风的味道。泰兴不是那种让你惊艳的地方,没有壮观的景点,也没有网红打卡地。它就像一杯温茶,喝下去的时候不觉得特别,但过后嘴里会留着甜味。那些被江风慢慢吹软的日子,我想我会记很久。